第1章: はじめに

1.1 「感情メモ」とは何か?

結論:感情メモは、「感じたこと」の記録ではなく、“自分を癒すための対話”です。

イライラや落ち込みをそのまま紙に書くことで、“心のSOS”を可視化し、優しく受け止める習慣です。

- 感情を吐き出すことで、モヤモヤが軽くなる

- 客観的に自分を見る“安全な距離”が生まれる

- 心に湧いた“本当の声”に気づけるようになります

【P】問題:気づかぬうちに感情を溜め込んでしまう

【R】理由:日々の忙しさで、心の声に耳を傾ける余裕を持てないから

【E】例:書いた瞬間、「あ、今、自分はこんな気持ちだったんだ」と気づいた人多数

【P】結論:感情メモは、自分との優しいコミュニケーションツール

1.2 感情を“見える化”するメリット

結論:書くことで、心がクリアになり、次の一歩が自然と見えてくる。

感情は頭で考えるよりも、「書いて出す」ことで処理を始めることができます。

- 書き出すとモヤモヤがすうっと薄れる

- 感情の強弱や繰り返しが見えてくる

- その日の対策が自然と思い浮かぶようになる

【P】問題:不安やイライラが収まらず、ただ苦しいだけになる

【R】理由:頭の中でぐるぐる考えているだけだから

【E】例:「イライラ」だけ書かれたメモの後に「深呼吸してみよう」が自然に浮かんだ

【P】結論:感情を“書いて見返す”ことで、心が整うフローが生まれる

1.3 本記事でお伝えすること

本記事では、以下を詳しく解説します:

- 感情メモのやり方と基本フォーマット

- セルフケアとしての効果と続けるポイント

- 天気・月経周期とも連動させる最新記録術

読み終えたら、すぐ始められるテンプレート付き。

あなたの日常に、小さな“心を整える時間”を生み出します。

第2章: 心の波を整える「感情メモ」の基本法則

2.1 イライラ・落ち込みをただ書くだけでOK

結論:感情メモは「書くこと」に意義があるので、内容は雑でも問題なし。

完璧な文章を書く必要はありません。

感じたことを“そのまま書き出すだけ”が、心の整理につながります。

- 「イライラ」だけでもOK

- 「なんかモヤモヤする」でもOK

- 猫ちゃんとの安らぎも思い出せばぜひ記録を

【P】問題:「何を書けばいいかわからない」と筆が止まる

【R】理由:完璧を求めて書くのが難しくなるから

【E】例:「イライラ」が1つでも書ければ、気持ちが楽になった

【P】結論:書くこと自体がセルフケア。形式より気持ちが大切

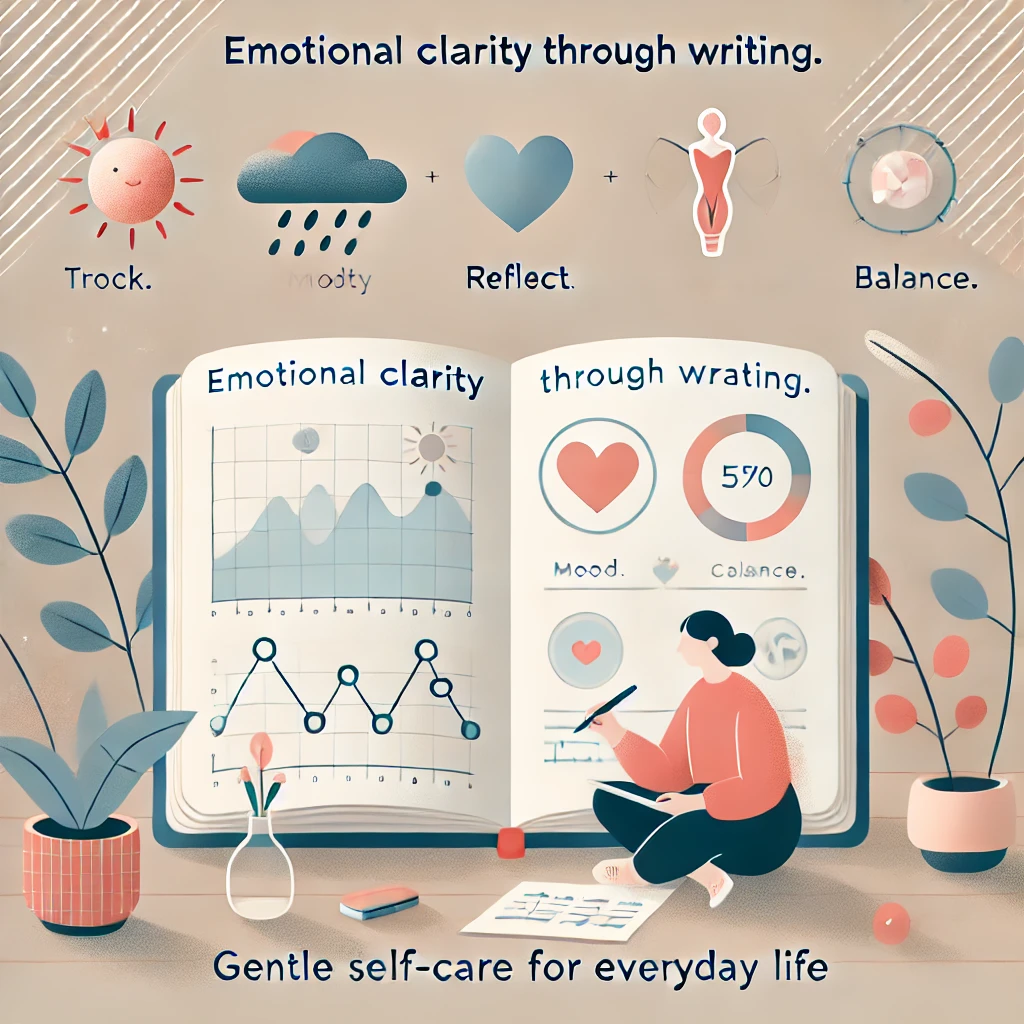

2.2 月経周期や天気との連動記録法

結論:感情と身体・環境の関係が見えると、セルフケアの精度が上がる。

天気や月経との連動記録を加えることで、心と身体の波を深く理解できるようになります。

- 生理前の落ち込み、天気が崩れると不安が増すなど傾向がつかめる

- アプリや表記で「PMS期 / 晴れ / 曇り」を記録

- 繰り返し起こる感情の根本原因に気づける

【P】問題:自分の状態に理由がつかず、不安になる

【R】理由:心と体・環境の関係性を追っていないから

【E】例:生理前に感情が揺れる周期だと知り、対処が楽になった

【P】結論:「感情+周期+天気」で、セルフケアが自分仕様になる

2.3 感情を数値化するシンプルフォーマット

結論:感情を「数値(1~10)」で記録すると、心の変化が見える化される。

言葉だけだと感覚が曖昧なとき、数値エリアをつけることで定量化できます。

- テンプレ例:

- 気分:6/10

- イライラ:3/10

- 不安:5/10

- 書き方:

- 「気分:6」「イライラ:3」「メモ:〜したいこと」などでも可

【P】問題:毎日「何となく調子悪い」だけでは改善しにくい

【R】理由:感情の強度が把握できないから

【E】例:「気分3→7に上がった日」が何をした日か気づけた

【P】結論:数値化が、感情の“振れ幅”をつかむ道しるべになる

第3章: 感情メモの3つの効果

3.1 感情を外に出すことでストレス軽減

結論:感情を紙に書くだけで、脳の“ストレス回路”が静まる。

感情メモの最大の効果は、心の中にある重たい感情を安全に外へ出せることです。

- 思考がぐるぐるしているとストレスホルモンが上がる

- 書くことで「自分と感情を切り離す」ことができる

- 怒りや悲しみをそのまま表現することで、スッと落ち着く

【P】問題:我慢しすぎて心の疲れが限界に

【R】理由:感情を出す手段がないと、内側に蓄積され続ける

【E】例:毎晩イライラを書き出すことで、睡眠が改善した人も

【P】結論:感情メモは“心の排気口”。溜め込む前に外へ逃がす術になる

3.2 自分の感情パターンを俯瞰できる

結論:感情メモを続けると、自分の“クセ”や“傾向”が見えてくる。

たとえば…

- 週の前半に落ち込みやすい

- 特定の人に会ったあとイライラしている

- 天気が悪い日は不安が強くなる

こうしたパターンを可視化することで、対策を考えやすくなります。

【P】問題:いつも同じように感情が乱れるのに、原因がわからない

【R】理由:記録していないから傾向がつかめない

【E】例:月曜日の午前は「落ち込み5」が多いと気づき、スケジュールを緩やかに設定

【P】結論:自分の感情グラフをつかめば、先回りして整えることができる

3.3 感情に“対処する力”が高まる

結論:感情を見える化することで、心の処理力が鍛えられる。

- 書く → 認識する → 手放す、という流れが自然になる

- 問題が起きた時も冷静に整理できるように

- 感情に支配されず、自分で選べる感覚が育つ

【P】問題:強い感情が出るたびに振り回されてしまう

【R】理由:感情とのつき合い方を訓練していないから

【E】例:過去のメモを読み返して「同じパターンだった」と気づけた

【P】結論:感情メモは、“感情に振り回されない自分”を育てるトレーニングになる

第4章: 実践!毎日の感情メモ例とテンプレート

4.1 「感情を書く」ってどうやるの?

結論:難しく考えず、“いまの気持ち”をそのまま書けばいい。

感情メモは、作文や日記とは違います。

目的は「気持ちの整理」であって、「うまく書く」ことではありません。

以下のような書き方が基本です。

- 「いま、〇〇と感じている」

- 「なぜなら、〇〇があったから」

- 「〇〇だったらいいのにと思う」

たとえば:

今日はすごく疲れた。朝から予定が立て込んでいて、休む時間がなかった。

イライラというより、消耗した感じ。誰とも話したくない。猫ちゃんには癒されたい。

【P】問題:何を書いたらいいか分からず、手が止まる

【R】理由:「正しい書き方」にとらわれているから

【E】例:「今日は落ち込んでる」とだけ書くだけでも効果がある

【P】結論:書き方より、“感じていることを書く”ことが何より大事

4.2 「書く時間」をルーティン化しよう

結論:決まった時間に書くことで、心のリズムが整う。

ベストタイミングは人それぞれですが、以下のような時間帯が人気です。

| 時間帯 | メリット例 |

|---|---|

| 朝の5分 | 今日の気分・不安を先に整理できる |

| 昼休みのタイミング | 午前中の気づきを中間でリセットできる |

| 夜寝る前 | 一日の感情を“お疲れさま”で閉じられる |

重要なのは、「1日のうちに必ず“感情に向き合う時間”をつくること」。

【P】問題:思いついたときだけ書いていて、続かない

【R】理由:習慣化されておらず、優先順位が下がってしまう

【E】例:夜の歯磨きの前に5分書くようにしたら、3ヶ月続いた

【P】結論:感情メモは“心の歯磨き”。一日の終わりにこそ効果的

4.3 感情メモテンプレート(初級〜応用)

結論:テンプレートを使えば、“書くハードル”がグッと下がる。

【初級】3行感情メモ

- 今日の気持ちは?(単語でOK)

- その理由は?

- 自分に一言声をかけるなら?

【中級】感情と出来事の関係を見る

- 今日の出来事は?

- そのときどう感じた?

- 感情の変化はあった?

- その背景は何だった?

【応用】感情の波をグラフ化する

| 時間帯 | 感情 | 理由 |

|---|---|---|

| 9:00 | 不安 | 会議で準備不足だった |

| 12:00 | 落ち着き | 昼食をしっかりとれた |

| 18:00 | 怒り | 電話対応がストレスだった |

グラフや色ペンを使ってもOK。感情の波を「見える化」することが、最大のセルフケアです。

【P】問題:毎日書くのが負担になる

【R】理由:完璧を目指してしまう、ネタがないと感じる

【E】例:3行テンプレだけを使い続けて半年続いた人も

【P】結論:“軽く、続けられる書き方”こそ、心の回復力を育てるカギ

第5章: 感情メモと月経・天気・体調の“連動記録”

5.1 「心と体」はリンクしている

結論:感情の波は、“体調や気候”と密接に関係している。

感情メモが役立つのは、単に心を整えるだけではありません。

日々の気分の変化を、体調や気候とセットで見ていくと、自分にとっての“隠れたトリガー”が見えてきます。

たとえば…

- 月経前にイライラが強まる

- 気圧の低い日に頭痛と気分の落ち込みが重なる

- 睡眠不足の翌日は怒りっぽくなる傾向がある

これらを記録で可視化することは、セルフマネジメントの第一歩です。

【P】問題:理由のわからない不調に振り回されてしまう

【R】理由:感情と身体・環境とのつながりに気づいていないから

【E】例:低気圧前日に「落ち込みメモ」が増えていたことを発見

【P】結論:感情メモは、“体と心のリズム”を知るカギになる

5.2 月経周期と感情メモの連動記録

結論:月経の前後に「感情の揺れ」が起こるのは自然なこと。

月経にともなうホルモンバランスの変化は、気分に大きな影響を与えます。

しかし多くの人が、「ただなんとなくイライラする」「いつも落ち込んでる」と思ってしまい、自分を責めてしまうことも…。

月経メモと感情メモを併用することで、以下のような**“自己理解”が深まります**。

- PMS(生理前症候群)の影響を予測できる

- 自分の「敏感な時期」をスケジューリングに活かせる

- 「自分はダメ」ではなく、「今は波の時期」と認識できる

【P】問題:月経前の情緒不安定を「性格の問題」と勘違いしてしまう

【R】理由:ホルモンの影響という視点を持っていないから

【E】例:感情メモと月経アプリを連携し、“揺れ”を事前に把握して安心感が生まれた

【P】結論:周期との連動記録で、自分にやさしくなれる視点が育つ

5.3 天気・季節・気圧の影響を見逃さない

結論:環境の変化が、心の変化をつくり出している。

感情の動きには、以下のような気象的要因も密接に関わっています。

| 環境要因 | 感情への影響例 |

|---|---|

| 雨や曇り | 落ち込み・憂うつ感が増す |

| 高気圧 | 安定感・やる気が出る |

| 季節の変わり目 | 無気力・不安が強くなる |

このような気候トリガーに気づけると、

- 無理せず予定を調整できる

- 自己否定を減らせる

- 「また来たか」と落ち着いて対処できる

【P】問題:天気が悪いだけでモヤモヤし、何も手につかなくなる

【R】理由:天候が感情に影響を与えていることに無自覚だから

【E】例:雨予報の日には「がんばらない日」として心を整える工夫を習慣にした

【P】結論:感情メモと天気メモの組み合わせが、穏やかな1日をつくる鍵

第6章: 感情メモが変える人間関係とコミュニケーション

6.1 自分の感情に気づくと、他人への理解も深まる

結論:自分の感情に敏感になることで、他人の感情にも“やさしくなれる”。

感情メモは「自分の内側を見つめるツール」であると同時に、他人との距離感を整えるきっかけにもなります。

- 自分の怒りのパターンを知ると、相手に爆発する前に対応できる

- 「いま自分は不安なんだ」と気づけば、無理に人にぶつけなくて済む

- 他人の反応にも、「あの人も疲れてるのかも」と思えるようになる

【P】問題:人との関係がいつもギクシャクしてしまう

【R】理由:自分の感情に無自覚なまま、反応でぶつかってしまう

【E】例:「相手の言葉にイラッとした」→「自分が疲れていたからだ」と気づけた

【P】結論:感情メモは“人と衝突しない力”を静かに育ててくれる

6.2 コミュニケーションが“攻撃”から“共感”に変わる

結論:感情を言語化することで、伝え方もやわらかくなる。

メモにより感情の整理が進むと、「どう言うか」よりも「何を伝えるか」に意識が向くようになります。

- 「あなたが悪い」ではなく、「私はこう感じた」と伝えられる

- 感情を押し込めず、“穏やかに表現する技術”が身につく

- 無理に言葉にせず、「まず書く」ことで落ち着けるようになる

【P】問題:つい感情的になって言い過ぎてしまい、関係が悪化

【R】理由:感情をその場で処理しきれていない

【E】例:イライラした時、感情メモで整理してから話すようになって関係改善

【P】結論:書くことで、伝え方にも“ゆとり”が生まれる

6.3 自分を責めるクセから自由になる

結論:感情メモは「自分責め」から「自分理解」へと視点を変える。

ネガティブな感情に対して、「またこんなふうに感じてしまった」「ダメな自分」と思いがちです。

でも、感情は湧くもの。それを否定せずに受け止めることが第一歩です。

- 感情は「正解・不正解」ではない

- ただの“情報”として捉えることで、ラクになる

- 自分に対して「そう感じたんだね」と声をかけてあげる習慣

【P】問題:落ち込んだ自分にさらに追い打ちをかけてしまう

【R】理由:感情を「悪いもの」と捉えてしまっている

【E】例:イライラを書き出したあと、「疲れてたんだね」と自分に共感できた

【P】結論:感情メモは、“自己受容”のためのやさしい手段

第7章: 感情メモがもたらす“心の自立”

7.1 感情に振り回されない自分になる

結論:感情を“記録”することで、感情に“支配されない”生き方ができる。

感情メモを継続する最大のメリットは、自分の感情と適度な距離を保てるようになることです。

- 嫌な気分を抱えても、「一時的な感情だ」と理解できる

- 感情の浮き沈みを“波”として見られるようになる

- 無理にポジティブにする必要もなくなる

これはつまり、「感情に気づいている自分」が現れ始める状態。

「怒ってる私」ではなく、「怒っている自分を見ている私」になれるということです。

【P】問題:ネガティブな感情が出るたびに疲れ果ててしまう

【R】理由:感情と一体化しすぎて、自分を見失っているから

【E】例:「またイライラしてる自分…」→「今はイライラの波の時期だな」と認識できた

【P】結論:“書く”ことが、心を俯瞰する力を育てる

7.2 メモは「誰かのため」ではなく、「自分を守る道具」

結論:感情メモは、人に見せるものでも、評価されるものでもない。

ときどき「書いたら誰かに読まれるのでは?」という不安から、

本音を書けなくなってしまう人もいます。

でも大丈夫。感情メモは…

- 書いたあとに捨ててもいい

- 読み返さなくてもいい

- 書いたことにすら意味がある

誰かに読まれることを想定するのではなく、「書いて終わる」ことこそが重要です。

【P】問題:「誰かに見られたら恥ずかしい」と感じてしまう

【R】理由:メモが“作品”のように感じてしまっているから

【E】例:「全部破って捨てる」スタイルで、かえって安心して書けるように

【P】結論:感情メモは“自由な場所”。そこではどんな感情も許される

7.3 感情メモが導く“静かな自己信頼”

結論:感情メモは「答え」をくれるのではなく、「より深い自分」を教えてくれる。

続けていくうちに、ある日ふと気づくはずです。

- 「前より落ち込みから早く立ち直ってる」

- 「感情の揺れが激しくなくなった」

- 「他人に振り回されなくなった」

それは、“自分の感情に耳を傾ける”習慣が、自己信頼を育ててきた証です。

感情はコントロールできないかもしれない。

でも、向き合い、記録し、やさしく見守ることは、私たちにもできます。

それが、心の自立。

誰かの言葉や結果ではなく、「自分の感情とともに生きる力」です。

【P】問題:自分に自信が持てないまま日々を過ごしてしまう

【R】理由:自分の心の動きに目を向けていないから

【E】例:感情メモを半年続けたら、自分の感情を尊重できるようになった

【P】結論:「書くこと」は、“わたしを大切にすること”だった

まとめ:感情メモは、心の居場所になる

忙しい日々のなかで、感情を見失ってしまうことは誰にでもあります。

でも、そんなときに一冊のノート、一枚の紙があれば大丈夫。

- 「いま、何を感じてる?」

- 「本当はどうしたかった?」

- 「自分に、どんな言葉をかけたい?」

そう問いかけて、書くことを通じて、自分を抱きしめる時間を持ちましょう。

感情メモは、

がんばりすぎるあなたにとっての、

怒りをぶつける代わりの、

涙をそっと受け止めるための、

“心の避難所”であり、“静かな応援団”でもあります。

今日も、どんな感情も否定せず、そっと書いてあげましょう。

それだけで、心は少し軽くなります。

そして、また明日へ進む力が、あなたのなかに戻ってきます。

コメント