はじめに:物語と実りが交差する季節

岩手県の山あいに広がる遠野は、民話のふるさととして知られる里。

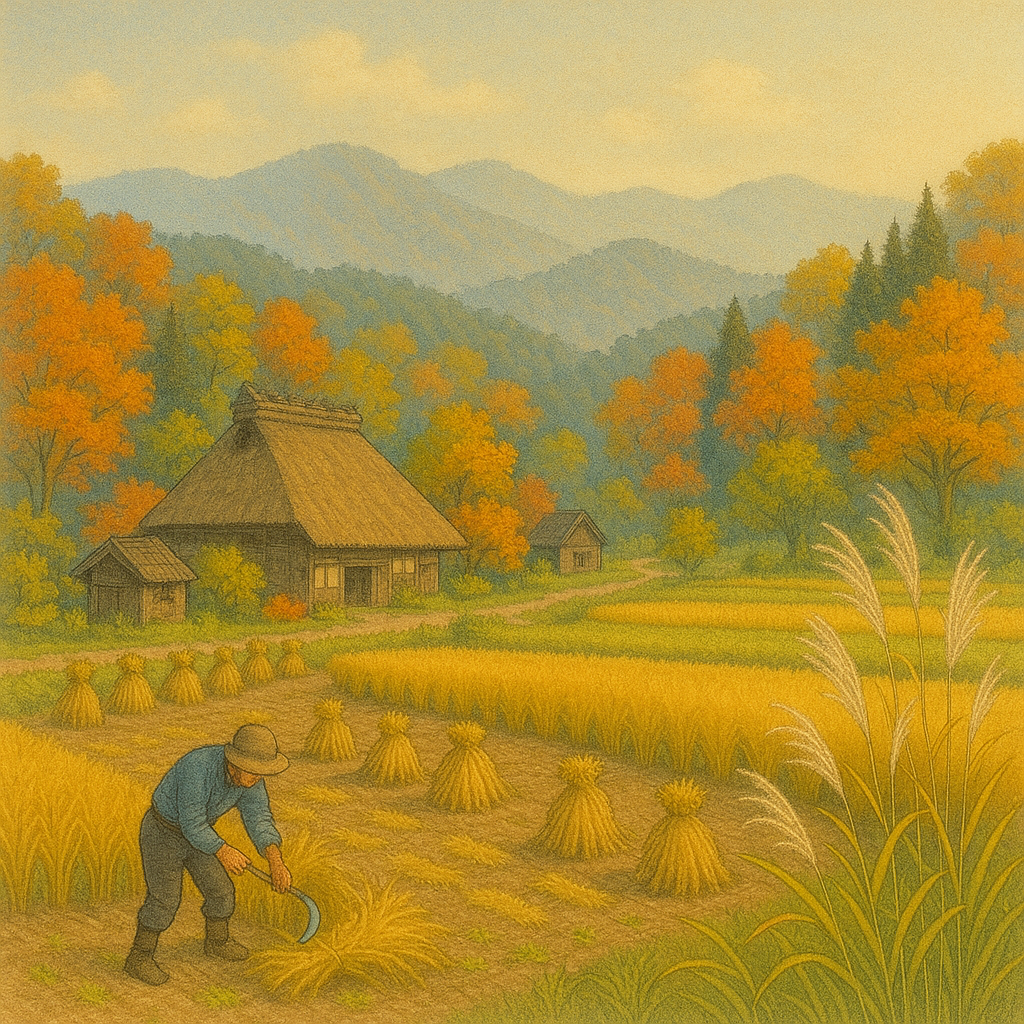

10月初旬、稲田は黄金色に波打ち、あぜ道では刈り干し場の藁がやわらかく香ります。収穫の手が動く声と、どこかで語られる昔話――「実り」と「物語」が同じ風景の中で呼吸する、そんな秋の一日がここにあります。

遠野という舞台:実りと伝承が息づく里

稲田を抱く里山――盆地が育む景観

山々に囲まれた盆地に、段差の異なる田が折り重なるように広がります。棚田の段ごとに光の入り方が変わり、風が抜けるたび首を垂れた稲穂が連鎖して波立つ。朝夕は気温差で霧がかかり、谷筋から稜線へと景色が立ち上がっていきます。

※見学時は畦や私有地に入らない/農作業車優先/挨拶と一声の配慮が里山のマナーです。

民話が生きる風景――暮らしと物語の地続き

『遠野物語』に登場する河童や座敷童の話は、田と小川、古民家の暮らしと結びついて今に伝わります。里の道を歩くほど、水辺の陰影や曲がり角の古道が、物語の場面と自然に重なっていきます。

秋色を深呼吸する:時とともに変わる遠野の一日

朝――露を抱く稲穂

夜露でしっとりした穂が朝日に触れて輝きだす時間。盆地にたなびく薄霧がほどけ、**金色の面(おもて)**が少しずつ現れます。鳥の声と用水路のせせらぎが、収穫前の静けさをやさしく揺らします。

昼――稲刈りのリズム

鎌の金属音、束ねる手の所作、軽トラックのエンジン音。乾いた稲わらの香りが漂い、作業の合間には笑い声が秋空へ抜けていく――**「音と香り」**が里山の時間を刻む真昼です。見学するときは、作業の流れを遮らない距離を保つのが基本。

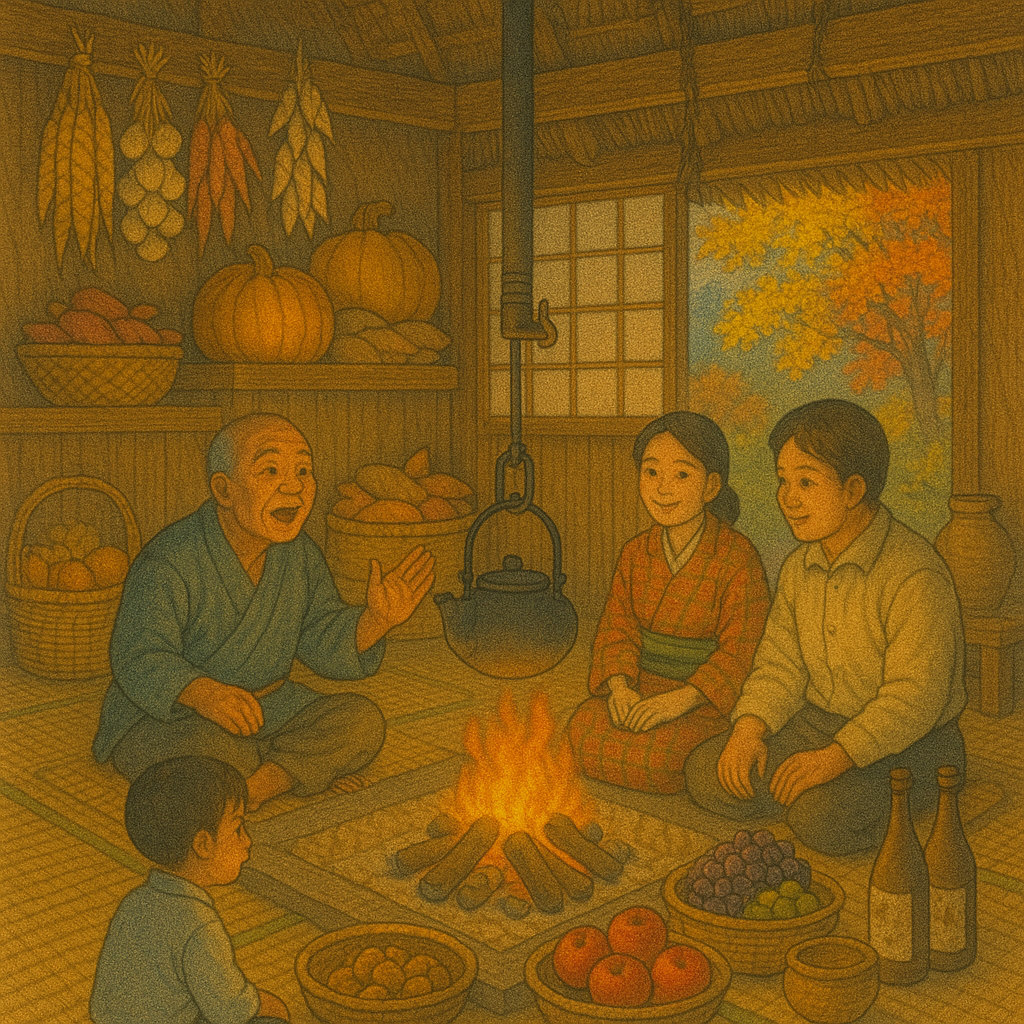

夕――物語が帰る時間

西日に染まる稲架(はさ)が長い影を落とし、山の端から夜が降りてきます。かっぱ淵や古民家の囲炉裏では、火のはぜる音とともに語り部の声が立ち上がり、里の夜に物語が帰ってきます。

過ごし方ガイド:歩く/聞く/味わう

歩く(里山散策)

- あぜ道と小川沿いをゆっくり。紅葉が始まった山肌と黄金の稲田のコントラストを楽しめます。

- 足元は防水の歩きやすい靴、朝夕は冷えるので薄手の防寒着を。三脚は通行や作業の妨げにならない位置・高さで。

聞く(語り部の昔話)

- 民話の里では語り部による口承の会が行われることがあります。囲炉裏端で聴く昔話は、里の闇や風の音と重なって臨場感が増します。質問は話の後に短くが礼儀。

味わう(秋の恵み)

- 新米のおにぎりは塩と海苔でシンプルに。一粒の甘みと粘りを確かめて。

- きのこ汁・山菜の天ぷらは、里の香りをそのまま湯気にのせて。

- おやつには南部せんべいや地の果実の山ぶどうジュースも。

物語を彩る風景

かっぱ淵の清流

柳の木陰に澄んだ流れが静かにのぞき、秋の色が水面に揺れます。夕刻は風が止み、水鏡に里の輪郭がくっきり映ることも。

稲架(はさ)と夕焼け

刈り上げた稲を乾かす稲架は、秋の象徴。橙に染まる穂先と藁の匂い、肌に触れる冷たい風が、日暮れの訪れをそっと告げます。

天候別の楽しみ方

晴れ

黄金と群青のコントラストが最高潮。サイド光や逆光で穂先を透かすと、粒の立体感が際立ちます。

薄曇り

拡散光で色の階調が豊かに。人物や作業風景はやわらかなトーンで撮影しやすい一日。

霧

盆地特有の朝霧が里を包み、物語に迷い込むような幻想的な時間に。安全のため足元と視界に注意。

今日のひとこと

「見える景色の奥にある物語を感じる」

あぜ道を一歩ずつ進むほど、風景の中から静かに物語が立ち上がってきます。

まとめ

- 遠野は、実り(稲刈り)と伝承(民話)が地続きの里。

- 朝の露/昼の作業/夕の語り――一日の光と音が、秋の物語を編んでいく。

- 歩いて、聴いて、味わって。里山マナーと装備を整えれば、五感で楽しむ**“遠野の秋”**が完成します。

コメント