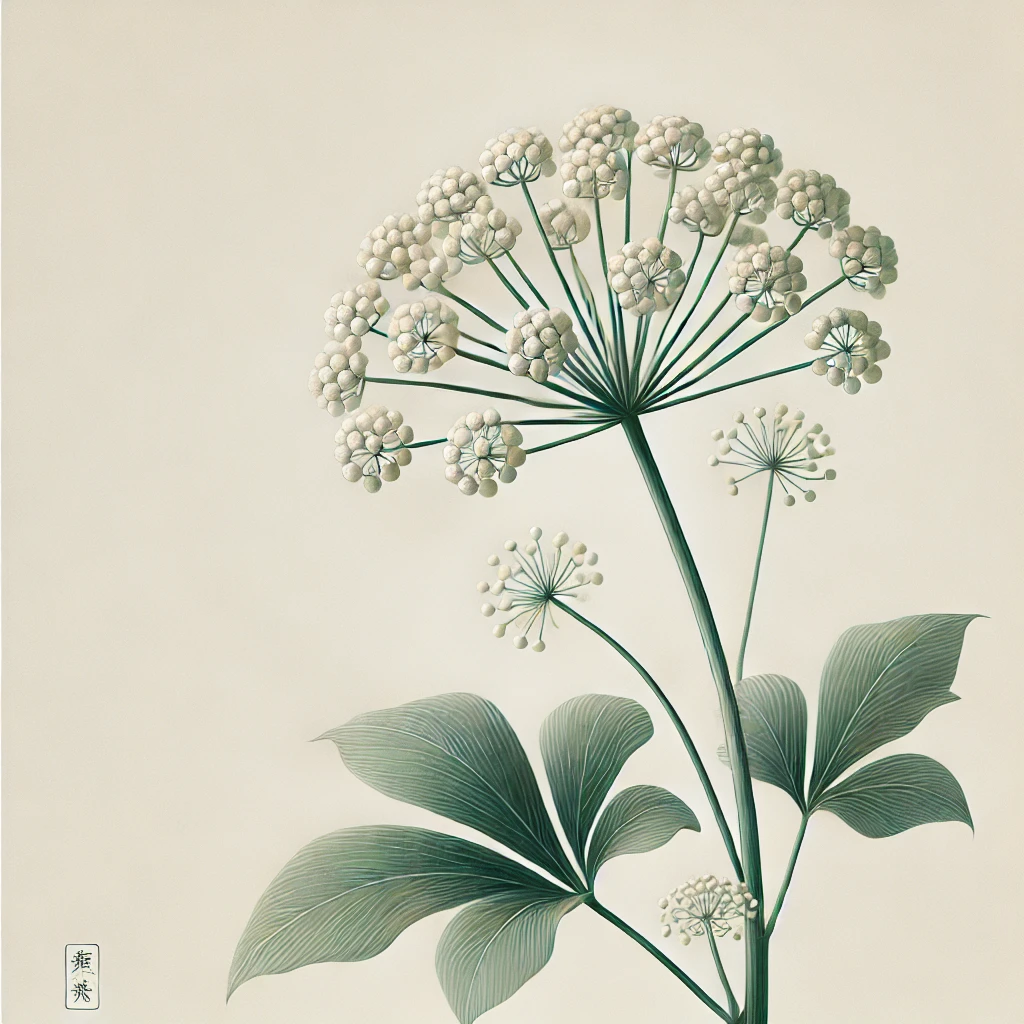

ハナヤツデ(花八手/Fatsia japonica)

【タイトル】11月24日の花:ハナヤツデ(花八手/Fatsia japonica)

【ディスクリプション】ハナヤツデは、ツヤのある大きな掌状の葉と、晩秋から冬にかけて咲く白い小花が特徴の常緑低木。庭木や観葉植物として広く親しまれ、和洋問わず庭に調和する植物です。

【キーワード】ハナヤツデ, 八手, 花八手, Fatsia japonica, 常緑低木, 冬の花, 日本の植物, 庭木, 観葉植物, 和の庭

花言葉

「分別」「健康」「裕福」

大きく堂々とした葉が繁る姿や、寒い季節に花を咲かせる強さから、安定や繁栄を象徴する意味を持ちます。

説明

ハナヤツデは、ウコギ科ヤツデ属の常緑低木で、日本の本州から四国・九州にかけて自生しています。一般的に「ヤツデ」と呼ばれる植物ですが、特に花に注目すると「ハナヤツデ」とも呼ばれます。

晩秋から冬にかけて、球状にまとまった白い小花を咲かせるのが特徴。花の後には黒紫色の小さな実をつけ、冬の庭に季節感を与えてくれます。光沢のある大きな葉は観賞価値が高く、庭木や生け垣、室内の観葉植物としても人気です。

基本情報

- 学名:Fatsia japonica

- 分類:ウコギ科・ヤツデ属

- 原産地:日本(本州・四国・九州)、韓国南部

- 開花時期:10月〜12月

- 花色:白

- 草丈:1〜3m

特徴

- 掌を大きく広げたような光沢のある葉が印象的

- 晩秋から冬に白い小花を多数咲かせる

- 耐陰性・耐寒性があり、丈夫で育てやすい

- 庭木・公園樹・観葉植物として利用される

名前の由来

「ヤツデ(八手)」の名は、大きな葉が8つに裂けているように見えることから。実際には7〜9裂のことが多いですが、日本では「八」が縁起の良い数字であるため「八手」と表記されました。

「ハナヤツデ」という呼び名は、花に注目して区別された名称です。

日本文化との結びつき

古くから日本の庭に植えられ、魔除けの木ともされてきました。大きな葉が「鬼を払う」と信じられ、民家や寺院の庭木として好まれています。

また、耐陰性が強いため、日当たりの悪い場所にも植えられ、緑を添える役割を果たしています。

まとめ

ハナヤツデは、冬に花を咲かせ、四季を通じて緑を楽しませてくれる常緑低木です。

丈夫で育てやすく、和風庭園にも洋風ガーデンにも馴染むため、日本の暮らしに欠かせない植物といえるでしょう。

コメント